北西太平洋鯨類捕獲調査(JARPN)の概要

JARPNとは?

日本周辺水域におけるミンククジラの捕獲枠設定に関する議論において、反捕鯨国は捕獲枠設定を困難にするために、北西太平洋ミンククジラには多くの系群(同じ種の中で類似の遺伝子を共有した繁殖グループ)が存在すると主張していた。 日本はこの主張を覆すためにJARPNを開始した。

JARPNの主な目的は、北西太平洋におけるミンククジラを対象としたIWC科学委員会のRMP実施シミュレーション実験(ISTs)のために、特に系群構造に関しての情報を入手することであった。前述したように、個体群の数と地理的・時間的境界を特定することは、それぞれが環境ストレスに対して異なる反応を示す可能性があるため不可欠であり、また、個体群が混在する海域で捕獲が行われる場合には、捕獲の影響を評価するために必要となる。

目的

目的1

北西太平洋におけるミンククジラの系群構造の解明

日本鯨類研究所がJARPNを策定した1993年当時、IWCの科学委員会は北西太平洋におけるミンククジラ資源についてオホーツク海・西太平洋(「O」系群)と黄海・東シナ海・日本海(「J」系群)の二つの系群の存在を認めていた。その中には「J」と「O」系群を成すいくつかのサブストック(小系群)と、日本の太平洋側における西方系群(「W」系群)の存在という仮説も提案されていた。このモデリングシナリオは複雑で、特に、提案された鯨の捕獲は餌場だけでなく回遊海域にも及ぶため(RMPは餌場での捕獲のシナリオのために開発された)であった。したがって、この目的の下での調査は、既存の複雑なIWC科学委員会の資源シナリオを明確にし、理想的には、検討すべき仮説を単純化することを試みた。

1999年には、「J」系群と「O」系群の混合率を推定する(これはISTモデリングで必要とされる)というサブ目標が追加された。

目的2(1996年に追加された目的)

北西太平洋におけるミンククジラの摂餌生態に関する予備調査

この生態学的指向を内容とした目的は、1996年に日本鯨類研究所が、北西太平洋におけるミンククジラの摂餌生態に焦点を当てて立案したものである。それまで、商業捕鯨から得られた標本を用い研究は、鯨類が食べる餌生物種について、質的な記述にとどまっていた。ここでの目的は、将来の生態系モデリングを強化するために、餌生物消費に関する定性的および定量的データを入手することであった。さらに、ミンククジラと日本の重要ないくつかの商業漁業との地理的・時間的オーバーラッピングを調査することにも関心があった。

調査海域と期間

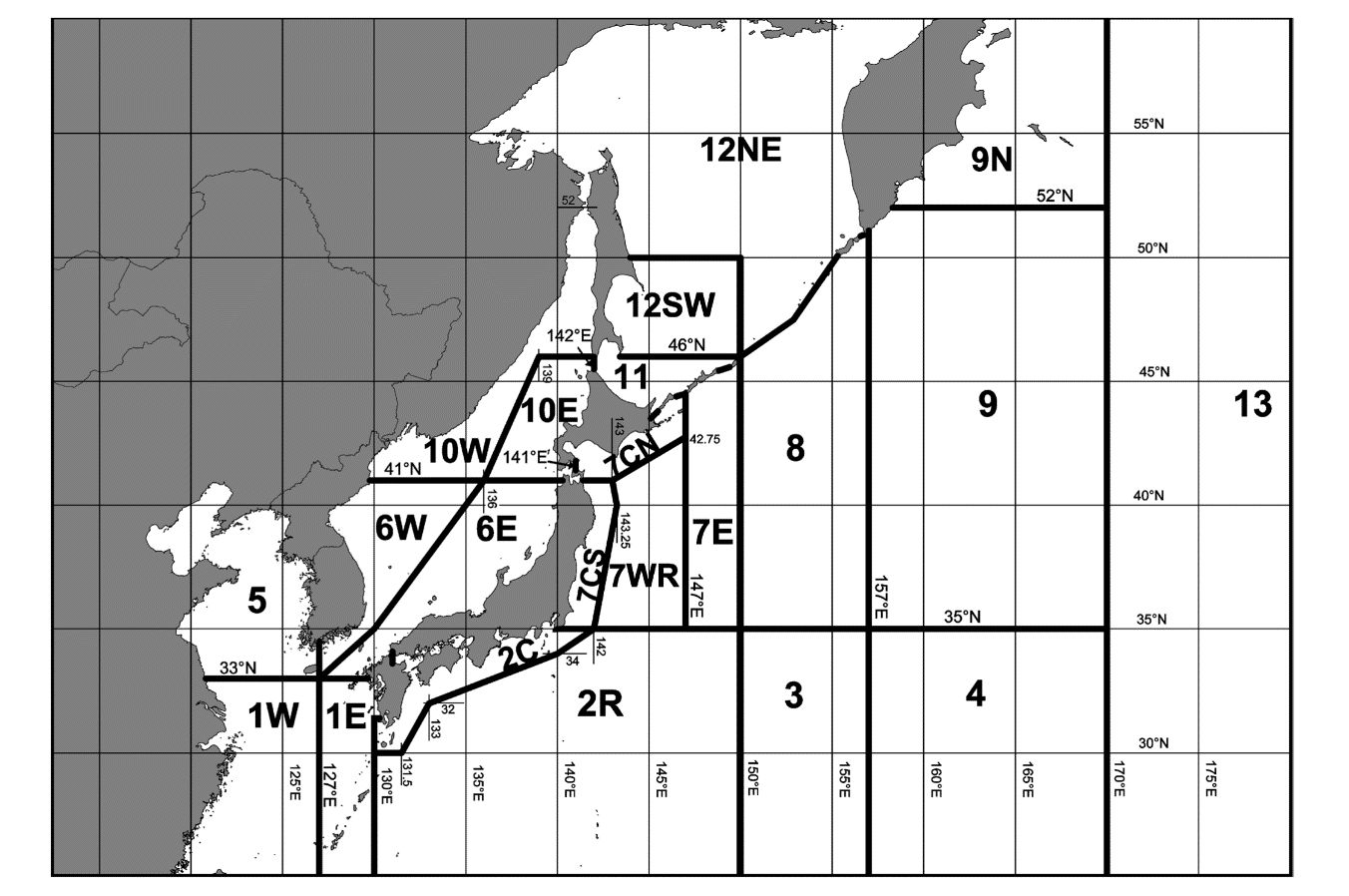

JARPN調査計画の目的とサブ目的に基づき、異なる年に異なる小海域が調査された(下の図を参照)。

目標標本数と標本実数

| 年度 | 調査海域 | 目標標本数 / 標本実数 | 総探索距離(浬) | 使用船舶 |

| 1994(F) | 9海区 | 100 / 21 | 6,980.1 | 日新丸、第25利丸、第18利丸 |

| 1995(F) | 9海区 | 100 / 100 | 11,843.9 | 日新丸、第1京丸、第25利丸、第18利丸 |

| 1996 | 7,8及び11海区 | 100 / 77 | 12,088.0 | 日新丸、第1京丸、第25利丸、第18利丸 |

| 1997 | 7東,8及び9海区 | 100 / 100 | 15,063.1 | 日新丸、第1京丸、第25利丸、第18利丸 |

| 1998 | 7東,8及び11海区 | 100 / 100 | 7,707.0 | 日新丸、第1京丸、第25利丸、第18利丸 |

| 1999 | 7及び11海区 | 100 / 100 | 4,459.0 | 日新丸、勇新丸、第1京丸、第25利丸 |

F: 実施可能性調査。

JARPNの調査計画案と成果のレビュー

ミンククジラの系群構造に焦点をあてた当初のJARPN調査計画は、1994年にIWCの科学委員会に提出された(Doc. SC/46/NP1)。ミンククジラの摂餌生態に関する新目的を含む1996−1997年度調査計画は、1996年にIWC科学委員会に提出された(Doc. SC/48/NP1)。その後、JARPNの調査計画は毎年IWC科学委員会に提出された。IWC科学委員会は「旧審査手順」を用いて本調査計画と年度実施計画を審査し、レビューした。

IWC科学委員会は、2000年2月にJARPNの最終調査結果のレビューワークショップを「旧審査手順」を用いて実施した。

| JARPN | |

| 2000 年(完了) | |

| 開催年月日 | 2月7-10日 |

| 開催地 | 東京 |

| 議長 | John Bannister (オーストラリア) |

| 招待参加者数 | 7名 |

| 外国人参加者 | 4名 (ノルウェー、ロシア、セントビンセント・グレナディーン、アメリカ) |

| 日本代表団人数 | 19名 |

| その他邦人科学者 | 0 |

| IWC 事務局 | 1名 |

| 一次資料数 | 32編*** |

| 参考文献 | IWC, 2001 pp375 |

*: これら資料のうち、5編は外国人科学者が作成。

**: これら資料のうち、1編は外国人科学者が作成。

***: これら資料のうち、6編は外国人科学者が作成。

JARPNによって入手された包括的なサンプルとデータセットが纏められている(詳細は(IWC, 2001 pp393を参照)。

JARPNは1994年と1995年に実行可能性調査として始まった。本格的なJARPN調査は1996年に開始され、1999年に完了した。

JARPNの主な調査目的は、北西太平洋におけるミンククジラの系群構造の調査であり、この鯨種に関するIWC科学委員会のRMP実施に関連するものであった。第二の目的は、北西太平洋におけるミンククジラの摂餌生態に関する予備調査であった。

JARPNの致死的調査の年間提案標本頭数は、100頭のミンククジラであった。JARPNの調査計画案と結果は、特定のワークショップを通じてIWCの科学委員会によって正式に検討され、レビューされた。

資料

・調査計画

・写真

・「安定同位体比を用いた北西北太平洋ミンククジラの生態研究」坂東武治著. 鯨研通信411号. 2001/9.

・「春から初夏にかけた7E及び8海区におけるミンククジラの分布(1998年北西北太平洋ミンククジラ捕獲調査概要)」銭谷亮子著. 鯨研通信404号. 1999/12.

・「北西北太平洋におけるミンククジラの食性について」田村力著. 鯨研通信400号. 1998/12.

・「1997年度北西北太平洋鯨類捕獲調査航海記」石川創著. 鯨研通信399号. 1998/9.

・「1996年北西太平洋ミンククジラ捕獲調査とこれまでの調査結果について」藤瀬良弘著. 鯨研通信395号. 1997/9.

・「1995年に実施した第2回北西太平洋ミンククジラ捕獲調査の航海報告」藤瀬良弘著. 鯨研通信390号. 1996/6.

・「北太平洋におけるミンククジラ捕獲調査」藤瀬良弘著. 鯨研通信385号. 1995/3.