第二期北西太平洋鯨類捕獲調査(JARPNII)の概要

JARPNIIとは?

日本鯨類研究所(ICR)によるJARPNII調査計画の構築には、JARPNで得られた知見に基づき、(1)生態系アプローチ(生態系モデルの構築など)を用いて北西太平洋の漁業管理に貢献すること、および(2)北西太平洋において、特にRMPの実施プロセスを通じて鯨類資源の保全管理に貢献すること、という二つの柱であった。

前者については、北西太平洋は動物プランクトン、集群生魚類、外洋性イカ類、海鳥および鯨類を含む膨大な海洋生物資源を支えている。また、日本をはじめとする沿岸諸国の主要な漁場でもある。この海域における海洋生物資源の持続可能な利用には、生態系アプローチが必要である。これには、海産哺乳類と漁業との相互作用を考慮したデータの収集と生態系モデルの構築が含まれる。

目的

目的1

摂餌生態と生態系調査研究

これは本調査プログラムの最優先研究目標であり、(a)鯨類の餌生物捕食量と餌の嗜好性、および(b)生態系モデリングに関する調査が盛り込まれた。

当初のJARPNII調査計画では、次のいくつかの課題が挙げられていた。

(1)商業漁業が対象とする種の鯨類による捕食量は、漁獲高そのものと比べてどうか。

(2)鯨類による捕食は、餌生物の自然死亡率と加入に大きな影響を与えているか。

(3)餌生物種の豊度と分布は、鯨類の回遊パターン、加入及び性別による地理的棲み分けに影響を及ぼすか。

(4)鯨種間、および鯨類とオットセイ、マグロ類、サメなどの他の上位捕食者との間に、直接及び・又は間接的な競合があるか。

JARPNIIは、海洋学的調査、大型鯨類の分布と豊度及びその潜在的要因、鯨類による餌生物の消費量、鯨類の餌生物捕食が商業漁業に及ぼす潜在的影響、餌生物の豊度、鯨類の餌生物嗜好性、食性とそれに関連する生態、鯨類の栄養状態の経年変化、沿岸生態系と沖合生態系モデルの開発、などに関連する多くの小目標を通して、これらの課題(下の図を参照)に取り組もうとした。

目的1のJARPNIIの最終目標の一つは、北西太平洋、特に日本の排他的経済水域内のすべての海洋生物資源の保全と持続可能な利用に貢献することであった。JARPNIIは、いくつかの生態系モデルの開発を通じて貢献することが期待されていた。

目的2

鯨類と海洋生態系における環境汚染物質のモニタリング

1990年代以降、個体群レベルでの化学汚染物質の潜在的な悪影響に対する懸念が高まっていた。こうした懸念はIWCにも反映され、IWCは化学汚染物質と鯨類の健康への影響に関する研究の必要性を勧告する複数決議を採択した。日本鯨類研究所はこれらに対応して、JARPNIIの第二の目的を策定した。

目的2は3つの小目標があった:

(1)鯨類における汚染物質の蓄積パターン。

(2)汚染物質の食物連鎖による生物濃縮過程。

(3)化学汚染物質と鯨類の健康との関係。

下の図は、目的2の構成要素を模式的に表したものである。

目的3

大型鯨類の系群構造

系群構造情報の重要性については以前も論じた。JARPNIIの場合は、ミンククジラとニタリクジラ(RMPのISTs)に重点を置き、その他の大型鯨種、特にイワシクジラについては詳細な評価であった。日本鯨類研究所は、この海域の上記3種についてIWC科学委員会から出された系群構造の質問に応えるためのいくつかの小目標を設けた。下の図は目的3の構成要素を模式的に表したものである。

調査海域と期間

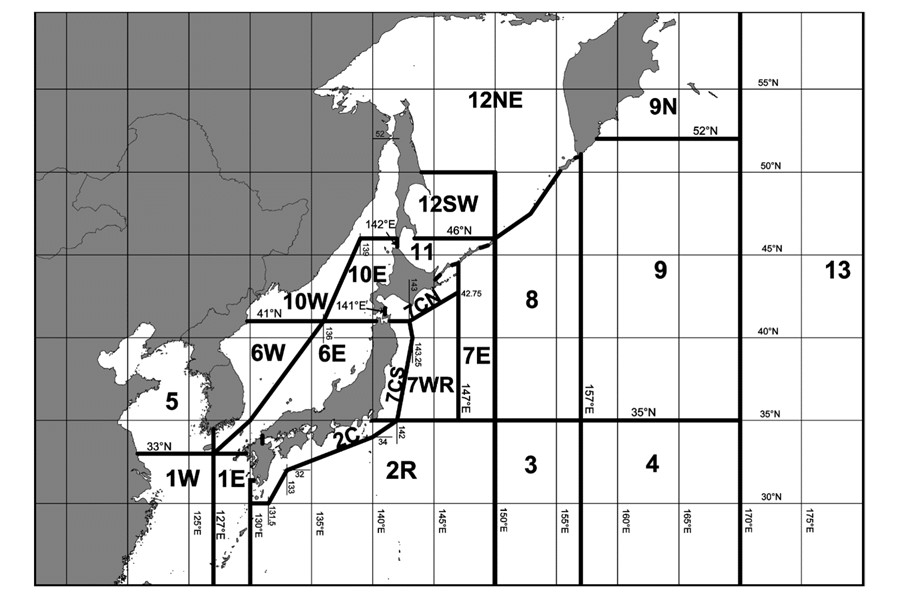

JARPNIIは春から夏にかけ当て行われた。JARPNIIは当初、IWC科学委員会が6年ごとに見直す、期間未定の長期調査プログラムとして日本鯨類研究所によって策定された。実際には2000年から2016年まで(17年間)実施され、最初の2年間は鯨類と餌生物の同時調査の実施可能性を検討するための予備調査として実施された。この下の図に示される小区域のうち、7,8および9小区域はJARPNII調査が実施された海域を表す。

JARPNIIは沿岸調査(下図の7CS三陸小区域、7CN釧路小区域)と沖合調査(7CSおよび7CNを除くその他の7小区域、8および9小区域)を含んでいた。JARPNIIの調査計画のそれぞれの目的と小目標に基づき、異なる年に異なる小海域が調査された。

JARPNIIの強みの一つは、鯨類による餌生物選択性を調べるため、何年かにおいて、沖合域で鯨類と餌生物の並行調査を実施したことである。2年間の予備調査は、主にこういった並行調査の実現可能性と実施可能性を検討するためのものであった。

サンプルサイズと実査の捕獲頭数

JARPNIIの年間サンプル数と標本採集実績は以下の表に示されている。

| 年 | ミンククジラ | ニタリクジラ | イワシクジラ | マッコウクジラ | ||||

| 目標頭数 | 捕獲頭数 | 目標頭数 | 捕獲頭数 | 目標頭数 | 捕獲頭数 | 目標頭数 | 捕獲頭数 | |

| 2000(F) | 100 | 40 | 50 | 43 | 0 | − | 10 | 5 |

| 2001(F) | 100 | 100 | 50 | 50 | 0 | − | 10 | 8 |

| 2002 | 150 (100 O; 50 C*) | 150 (100 O; 50CN) | 50 | 50 | 50 | 39 | 10 | 5 |

| 2003 | 150 (100 O; 50 C*) | 150 (100 O; 50CS) | 50 | 50 | 50 | 50 | 10 | 10 |

| 2004 | 220 (100 O; 120C) | 159 (100 O; 59CN) | 50 | 50 | 100 | 100 | 10 | 3 |

| 2005 | 220 (100 O; 120C) | 220 (100 O; 60CN; 60CS) | 50 | 50 | 100 | 100 | 10 | 5 |

| 2006 | 220 (100 O; 120C) | 195 (100 O; 35CN; 60CS) | 50 | 50 | 100 | 100 | 10 | 6 |

| 2007 | 220 (100 O; 120C) | 207 (100 O; 50CN; 57CS) | 50 | 50 | 100 | 100 | 10 | 3 |

| 2008 | 220 (100 O; 120C) | 169 (59 O; 50CN; 60CS) | 50 | 50 | 100 | 100 | 10 | 2 |

| 2009 | 220 (100 O; 120C) | 162 (43 O; 59CN; 60CS) | 50 | 50 | 100 | 100 | 10 | 1 |

| 2010 | 220 (100 O; 120C) | 119 (14 O; 60CN; 45CS) | 50 | 50 | 100 | 100 | 10 | 3 |

| 2011 | 220 (100 O; 120C) | 126 (49 O; 60CN; 17CS) | 50 | 50 | 100 | 95 | 10 | 1 |

| 2012 | 220 (100 O; 120C) | 182 (74 O; 48CN; 60CS) | 50 | 34 | 100 | 100 | 10 | 3 |

| 2013 | 220 (100 O; 120C) | 95 (3 O; 58CN; 34CS) | 50 | 28 | 100 | 100 | 10 | 1 |

| 2014 | 114 (C)** | 81 (51CN; 30CS) | 50*** | 25 | 100**** | 90 | 10 | − |

| 2015 | 114 (C)** | 70 (51CN; 19CS) | 50*** | 25 | 100**** | 90 | 10 | − |

| 2016 | 114 (C)** | 48 (32CN; 16CS) | 250*** | 25 | 100**** | 90 | 10 | − |

F: 予備調査。

O: 沖合域調査。

C: 沿岸域調査。

CN: 釧路沖の沿岸域調査。

CS: 三陸沖の沿岸域調査。

*: 沿岸域調査の予備調査として、ミンククジラ50頭。

**: 沿岸域調査のサンプル頭数。このうち、12頭が非致死的方法で調査された。

***: このうち、25頭が非致死的方法で調査された。

****: このうち、10頭が非致死的方法で調査された。

沖合域予備調査の2000年計画で指定された捕獲対象種と捕獲頭数は、ミンククジラ100頭、ニタリクジラ50頭、マッコウクジラ10頭であった。2002年の本格調査では、沖合域ではイワシクジラ50頭、沿岸域調査ではミンククジラ50頭が追加された(2年間(2002〜2003年)の予備調査として)。2004年の改訂調査計画では、調査対象鯨種と目標捕獲頭数は、ミンククジラ220頭(沖合域220頭、沿岸域120頭)、ニタリクジラ50頭、イワシクジラ100頭およびマッコウクジラ10頭であった。

2014年、国際司法裁判所(ICJ)による「南極海における捕鯨」訴訟の判決を受け、日本政府は2014年のJARPNII調査に以下の変更を導入した:(1)沖合域ではマッコウクジラもミンククジラも捕獲せず、沿岸域で捕獲するミンククジラの頭数を120頭から114頭へ削減、(2)非致死的手法の予備調査を開始し、ミンククジラ12頭、ニタリクジラ25頭、イワシクジラ10頭を非致死的手法で同時に調査する(上の表を参照)。

JARPNIIの調査計画案と成果のレビュー

JARPNIIの最初の2年間予備調査の当初の調査計画は、2000年のIWC科学委員会に提出された(Doc. SC/52/O1)。本格調査計画は2002年のIWC科学委員会に提出された(Doc. SC/54/O2)。JARPNIIの改訂調査計画(Doc. SC/56/O1)は、2002年に提出された計画の予備調査の結果を示す追加文書(Doc. SC/56/O2)とともに、2004年のIWC科学委員会に提出された。IWC科学委員会は「旧審査手順」を用いてこれらを審査し、レビューした。

IWC科学委員会は、2009年(中間レビュー)と2016年(最終レビュー)に、JARPNIIの成果を検討するためのレビューワークショップを「新しいレビュー手順」を用いて実施した(下の表を参照)。

| JARPNII | ||

| 2009年 (実施中) | 2016年 (完了) | |

| 開催年月日 | 1月26-30日 | 2月22-26日 |

| 開催地 | 横浜 | 東京 |

| 議長 | Arne Bjorge (ノルウェー) | Caterina Fortuna (イタリア) |

| 国際レビュー委員メンバー数 | 14 名(ノルウェー、南アフリカ、ドイツ、IWC 事務局、イギリス、アメリカ、スウェーデン、日本) | 14名 (スペイン、 IWC 事務局、イギリス、イタリア、アメリカ、カナダ、ノルウェー、日本、オランダ、ドイツ) |

| 邦人提案者数* | 16名 | 23名 |

| オブザーバー参加者* | 0名 | 3名 (オーストラリア、ノルウェー、南アフリカ) |

| 提案者による一次資料数/td> | 36編 | 57編 |

| その他資料数** | 0編 | 1編 |

| 提案者の回答文書数*** | 0編 | 1編 |

| 情報提供資料数 | 12編 | 37編 |

| 参考文献 | IWC, 2010 pp 405 | IWC, 2017 pp527 |

*: 提案者とオブザーバーは、ワークショップのオープン・セッションにのみ参加し、パネル・ディスカッションや審議には参加しなかった。

**: レビューパネルのメンバーとオブザーバーが作成した文書。

***: オブザーバーが作成した文書に対して提案者が作成した文書。

JARPNIIによって入手された包括的なサンプルとデータセットは纏められている(詳細はIWC, 2017, pp590を参照)。

JARPNII調査は、2000年に2年間の実施可能性調査として開始された。

本格調査は期間未定の長期調査プログラムとして2002年に開始されたが、2016年に中止された。

最優先の目的は、日本の太平洋側における摂餌生態と生態系の研究でした。

その他の目的は、鯨類および海洋生態系における環境汚染物質のモニタリング、および大型鯨類の系群構造解明であった。

致死的サンプリングの対象種は、ミンククジラ、ニタリクジラ、イワシクジラ、マッコウクジラで、年間の捕獲頭数はそれぞれ220 、50、100、10頭であった。

JARPNIIの調査計画案と結果は、特定のワークショップを通じて国際捕鯨委員会の科学委員会によって適切に検討され、レビューされた。

資料

・調査計画

・写真

・第二期北西太平洋鯨類捕獲調査(JARPNII) 低画質(984KB) 高画質(4.5MB)

・「IWC科学委員会によるJARPNII調査のレビュー作業部会の概要」田村 力著. 鯨研通信473号. 2017/3.

・「JARPNII春季仙台湾鯨類餌環境調査における宮城県漁業調査指導船「拓洋丸」の活躍」村瀬弘人・小野寺恵一著. 鯨研通信454号. 2012/6.

・「クジラの回遊の謎を明らかにすることを目指して−鯨類の時間生物学的研究で博士号をとるまで−」船坂徳子著. 鯨研通信448号. 2010/12.

・「秋の釧路沖でミンククジラはどこに分布し、何を好んで食べているのか?−ミンククジラと釧路沖海洋生態系との関わり−」渡邊光著. 鯨研通信446号. 2010/6.

・「シリーズ:鯨類の系群No.1 日本周辺に分布する北太平洋ミンククジラの系群構造」上田真久著. 鯨研通信444号. 2009/12.

・「2009年JARPNII沖合域調査の概要−新米団長奮闘記−」坂東武治著. 鯨研通信444号. 2009/12.

・「IWC科学委員会によるJARPNII調査結果(2002-2007)のレビュー」ルイス・A・パステネ著. 鯨研通信443号. 2009/9.

・「北西太平洋鯨類捕獲調査(JARPNII)における餌環境調査について」米崎史郎著. 鯨研通信443号. 2009/9.

・「ヒゲクジラはコスト至上主義?−クジラの体と食性と栄養のつながり−」小西健志著. 鯨研通信438号. 2008/6.

・「クジラに食べ物の好き嫌いはあるか?−北西太平洋におけるミンククジラとニタリクジラの餌選択性に関する調査・研究−」村瀬弘人著. 鯨研通信436号. 2007/12.

・「日本鯨類研究所が進めている調査手法の紹介(IV)−JARPNIIにおけるマッコウクジラの食性研究−」磯田辰也著. 鯨研通信433号. 2007/3.

・「2005年における北西太平洋鯨類捕獲調査の概要」田村力著. 鯨研通信428号. 2005/12.

・「ニタリクジラの遺伝学」上田真久著. 鯨研通信425号. 2005/3.

・「JARPNIIにおける鯨類の餌生物調査」木和田広司著. 鯨研通信418号. 2003/6.