第二期南極海鯨類捕獲調査(JARPAII:The Second Phase of Japan’s Whale Research Program under Special Permit in the Antarctic)の概要

JARPAIIとは?

南極海鯨類捕獲調査は2005年3月の調査船団帰港によって終了した。 その後、2005年1月に東京でJARPAレビュー会合が開催され、調査結果の詳細な検討が行われた。 南極海のクロミンククジラが北半球のミンククジラと別種であることが明らかにされた、主目的とした南極海のクロミンククジラの自然死亡係数や性成熟年齢等の生物学的特性値やそれらの年変化が推定された、系群構造について2つの系群が調査海域に存在していることが明らかにされた等の様々な調査結果が挙げられた。 また、クロミンククジラ体内に蓄積される重金属やPCBなどの汚染物質は極めて少ないことが明らかにされ、南極海は地球上で最も汚染されていないクリーンな海域の一つであることが判明した。 このように所期の目的に沿った多くの成果が得られ、クロミンククジラ資源の合理的な管理に大きく貢献する情報がJARPAから得られた。

さらに、JARPAデータから、南極海生態系はナンキョクオキアミを鍵種とする単純な構造をもっており、この生態系の中でオキアミを巡ってヒゲクジラ類の間で競合のあることが示唆された。 南極海生態系におけるヒゲクジラ類の資源動態を把握して資源の将来予測を行うためには、個々の鯨種の資源解析のみならず、生態系の構成員としての個々の鯨種の位置づけ、すなわち鯨種間関係も併せて考慮する必要のあることが指摘された。

これらの検討結果に基づき、日本政府は鯨類を含む南極海生態系のモニタリングを行って、適切な鯨類資源管理の構築に必要な科学的情報を提供するため、致死的および非致死的手法の双方を含む総合的な調査として第二期南極海鯨類捕獲調査(JARPAII)を策定した。 本調査は、引き続き、日本鯨類研究所が政府からの調査実施許可及び財政支援を受けて2005/06年から実施することとなった。

JARPAIIは、年々変化してゆくクジラ資源の動向や質的変化(個体ごとに見た栄養状態とか妊娠率の変化など)をモニタリングするものであるため、期限を定めず、6 年ごとにレビューを行いながら、必要あれば改めつつ継続してゆく計画となっていた。

しかし、2010年5月に、豪州が「JARPAIIが国際捕鯨取締条約(ICRW)に違反する」として国際司法裁判所(ICJ)に訴え、2014年3月に「JARPAIIはICRW条約8条1項の規定の範疇に入らない」という判決が出された。 日本政府はこの判決を受け、2014年4月にJAPRAIIを取りやめることを決定した。(詳細は、「国際司法裁判所」 「南極における捕鯨訴訟」参照)

ICJの判決が出る約1ヶ月前、IWC科学委員会(SC)が加盟国の特別許可による捕獲調査のレビューを行うプロセスに則って、東京で第1節のレビュー会合が開催された。 IWCの内外から9名の専門家が招聘され、主として調査実施国(日本)が提出した調査成果物である38編の科学論文および調査への批判的立場からのものを含む8編の論文(これらもJARPAII の調査データを使った解析)をもとに、捕鯨、反捕鯨の立場から離れて、純粋な科学的なレビューが行われた。 これら論文と報告書は、当研究所のホームページ、またはIWC のホームページでも掲載されている。

目的

目的1:南極海生態系のモニタリング

当研究所は、そのJARPAデータ解析によって発見されたクロミンククジラの生物学的パラメーターの変化パターンや他の大型鯨類の資源量の変化が、南極海の生態系が最近大きく変化しているという仮説と一致していると考えられた。そこで、当研究所は、JARPAIIの目的1を策定するにあたり、生態系の変化の「指標」となりうる、JARPA調査中に特定された以下の主要パラメーターの時間的傾向をモニタリングすることに焦点を当てた。

1. 目視調査データに基づく鯨類資源量と分布>

2. 年齢と繁殖に関するデータに基づく性成熟年齢と妊娠率

3. 年齢と資源量データに基づく加入率

4. 脂皮厚データに基づく身体状態

5. 胃内容物の重量

6. 水銀とPCB含有量データに基づく汚染物質負荷量

7. 水温と塩分プロファイルに基づく海洋学的評価

南極海生態系における種の相互作業に焦点を当てた研究のため、JARPAIIは致死的サンプリングの対象として追加的な鯨種を検討した。

目的2:鯨種間競合モデルの構築

JARPAの調査では、いくつかの大型鯨種に回復の兆しが見られた。その結果、20世紀半ばに大型鯨類の資源が大幅に減少し、見かけの「オキアミ過剰」の恩恵を受けていたと、多くの人が考えていたクロミンククジラのような鯨種にとってオキアミが利用しにくくなったという仮説を立てることが出来るようになった。したがって、先のJARPA調査で明らかになったクロミンククジラの栄養状態の悪化は、(a)オキアミをめぐる種間競合の影響、あるいは(b)環境変化の影響、のいずれかであると考えるのが妥当であった。最初の目的は、捕食者と被食者の相互作用だけで、ここ数十年間に観察された鯨種の資源量動向(およびクロミンククジラで観察された生物学的影響)を説明できるかどうかを、環境変動仮説に頼ることなく判断できるような、鯨種間の競合をシミュレートするモデルの開発促進を可能にするデータを入手することであった。

このようなモデルの開発は、生態系を考慮した資源管理政策の見直しという長期的な目標に向けた第一歩であった。JARPA/JARPAIIによる生態系モデル開発のための入力データには、クロミンククジラの胃内容物、オキアミのバイオマス、大型鯨類の資源量などがある。その他の情報は文献から得られた。

目的3:系群構造の時空間的変動の解明

JARPAにおける遺伝学的および形態学的データの解析から、JARPA調査海域には少なくとも2つの生物学的系群が存在することが示唆されていた。また、東経150 度から165度の海域周辺に、未確定の混合レベルと混合範囲の過渡域が存在することが示唆された。目的3の下でのJARPAIIの狙いは、JARPAIIで得られた新たな遺伝情報を用いて以前の解析を更新し、移行海域におけるこれら2つの系群の年間分布混合比率を推定することであった。

目的4:南極海生態系のモニタリング・RMP下でのクロミンククジラ資源の管理方式の改善

この目的は、ほかの3つの目的の結果を統合することでほぼ達成される。この目的は2つの部分に分けられた:(a)資源量、系群構造、MSYRなどの主要要因の不確実性を低減した現行RMPの実施、および(b)RMPの将来の改善への貢献、例えば、より小さな範囲(そして場合によっては種固有の)のMSY水準値をRMPに組み込むことや、生態系モデルの開発後に複数種の検討を組み込むことなど。

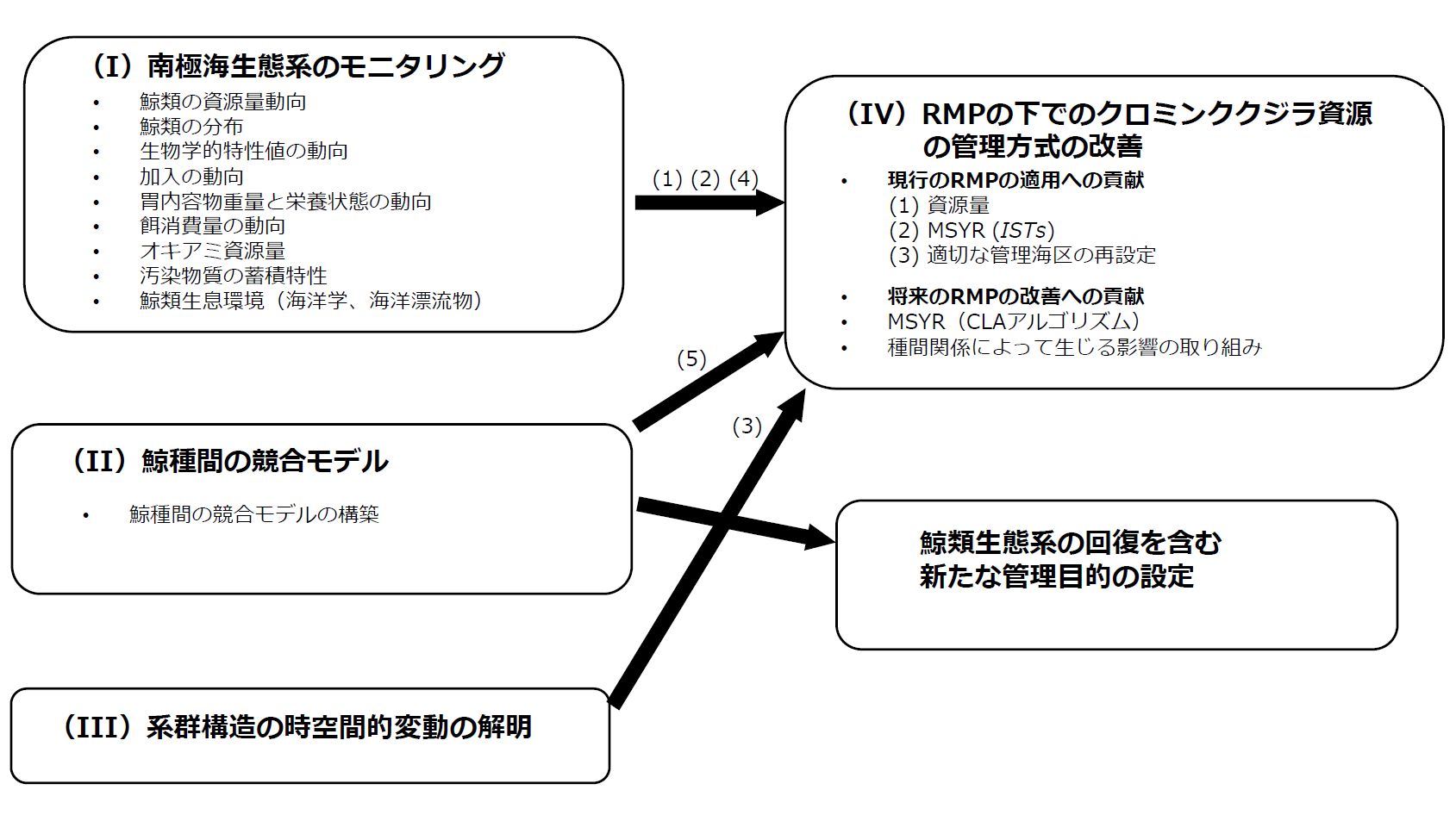

下の図は、JARPAIIの調査研究目的間の相互作用を示す。

調査海域・期間

JARPAIIは、拡大した対象種および調査海域での実施について2か年(2005/06年および2006/07年)の実施可能性計画(予備調査)としてスタートした。本格的な調査は2007/2008年シーズンから開始された。JARPAIIは当初、期間未定の長期調査プログラムとして設計され、6年ごとにIWCの科学委員会によって見直されることになっていた。JARPAIIは、「南極海における捕鯨」訴訟(豪州対日本、ニュージーランド訴訟参加)に関する国際司法裁判所(ICJ)の判決後の日本政府の決定により、2013/14年の南極海夏季シーズン終了後に停止された(NEWREP-Aを参照)。

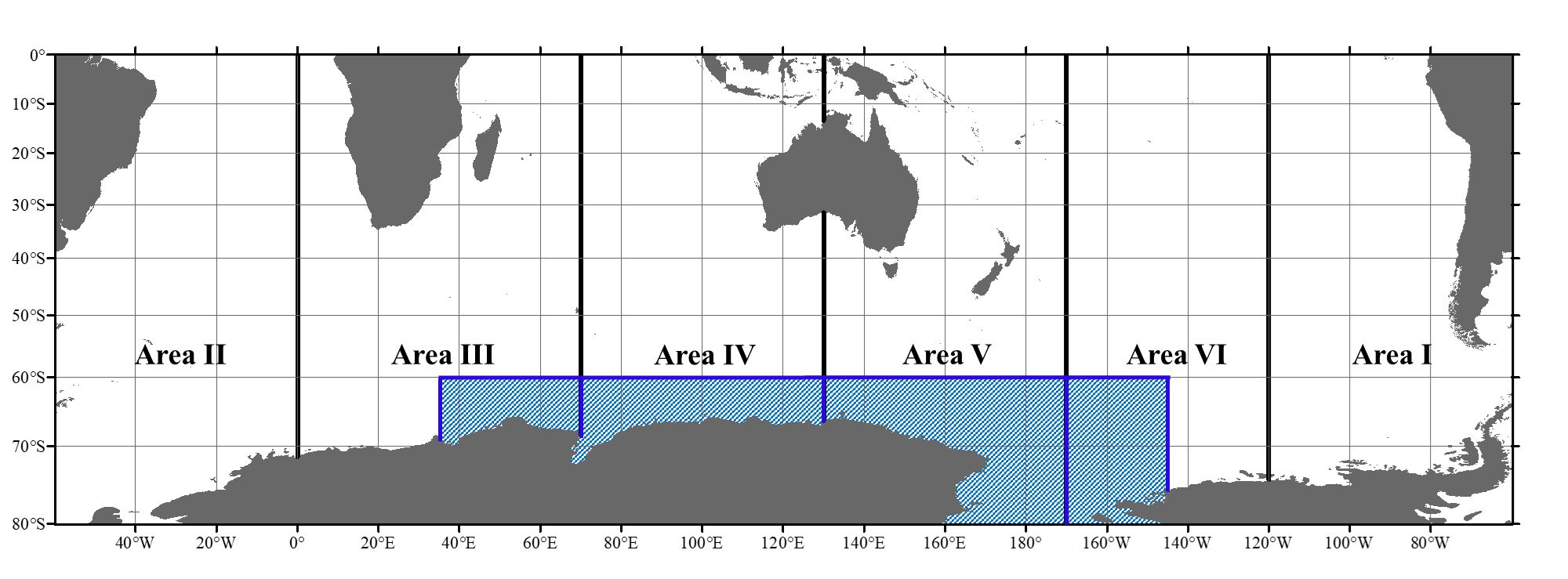

JARPAIIの調査海域は、JARPAと同様、IWC管理区域III区東部、IV区、V区およびVI区西部にて実施された(この下の図を参照)。調査は毎年、西部(東経35度~175度)と東部(東経130度~145度)で交互に行われた。なお、東経130度から175度の海域を毎年調査し、2つのクロミンククジラ系群の混合パターンを調べた。

計画標本数・標本実数・使用船舶

JARPAIIの年間サンプル数と標本採集実績(捕獲頭数)は以下の表に示されている。2年間(2005/06~2007/08)の予備調査の標本頭数は、850±10%のクロミンククジラ、10頭のナガスクジラおよび0頭のザトウクジラであった。本格調査では、ナガスクジラとザトウクジラのサンプルサイズは50頭に増加された。ザトウクジラの捕獲は、政治的な配慮から、本プログラムの実施期間中に行われなかった。JARPAと比較して対象鯨種を増やし、標本頭数を増やされたのは、JARPAIIの新たな調査目的、特に生態系調査や複数鯨種の競合モデルの構築に関する目的が必要だったからである。

| 年度 | 調査海域* | 計画標本数 標本実数 |

使用船舶 | ||

| クロミンククジラ** | ナガスクジラ | ザトウクジラ | |||

| 2005/06(F) | III区東側、IV区、V区西側及び東側の一部 (南緯60°以南・35°E-175°E) | 850+/-10% 853 |

10 10 |

0 - |

日新丸、勇新丸、第2勇新丸、第1京丸、第2共新丸、海幸丸 |

| 2006/07(F) | V区、VI区西側 (南緯60°以南・東経130°-西経145°) | 850+/-10% 505 |

10 3 |

0 - |

日新丸、勇新丸、第2勇新丸、第1京丸、第2共新丸、海幸丸 |

| 2007/08 | III区東側、IV区、V区西側 (南緯60°・東経35°-東経165°) | 850+/-10% 551 |

50 0 |

50 延期 |

日新丸、勇新丸、第2勇新丸、第3勇新丸、第2共新丸、海幸丸 |

| 2008/09 | V区、VI区西側 | 850+/-10% 679 |

50 1 |

50 延期 |

日新丸、勇新丸、第2勇新丸、第3勇新丸、第2共新丸、海幸丸 |

| 2009/10 | III区東側、IV区、V区西側及び東側の一部 | 850+/-10% 506 |

50 1 |

50 延期 |

日新丸、勇新丸、第2勇新丸、第3勇新丸、第2昭南丸 |

| 2010/11 | III区東側、IV区、V区及びVI区西側 | 850+/-10% 170 |

50 2 |

50 延期 |

日新丸、勇新丸、第2勇新丸、第3勇新丸 |

| 2011/12 | 南緯62度南、東経130度以東、西経145度以西(妨害によって昨年ほとんど調査できなかった海域の補完が目的) | 850+/-10% 266 |

50 1 |

50 延期 |

日新丸、勇新丸、第2勇新丸、第3勇新丸 |

| 2012/13 | 南緯62度南、東経35度~175度 | 850+/-10% 103 |

50 0 |

50 延期 |

日新丸、勇新丸、第2勇新丸、第3勇新丸 |

| 2013/14 | 南緯62度以南、東経130度~西経145度 | 850+/-10% 251 |

50 0 |

延期 | 日新丸、勇新丸、第2勇新丸、第3勇新丸 |

| 2014/15 | 南緯60度以南、東経70度~東経130度(経度60度分) | - | - | - | 勇新丸、第2勇新丸 |

F: 実施可能性調査.

*: 妨害活動及び妨害回避行動等のため、調査できない海域があった。

2006/07:妨害活動や日新丸火災事故による調査中断によって、V区西側が未調査となった。

2007/08:V区東側の調査が行えなかった他、IV区東側及びV区西側における目視採集船の調査活動が大幅に制限された。

2008/09:V区西側やVI区西側の一部で調査が実施出来なかったた。

2009/10:IV区東側の全域やIII区東側、IV区西側及びV区西側の一部で調査が実施出来なかった。

2010/11:V区西側及びこれ以西の海域が未調査となった。

2011/12:V区東の海域がほぼ未調査となった。

2012/13:III区東、IV区東、IV区西の北部及びV区の海域は大半が未調査となった。

2013/14:妨害の影響のため、実際はV区北部東、V区南部東(ロス海)、VI区北部西及びVI区南部西において捕獲調査を実施した。

2014/15:悪天候が予想以上に続いたため、実際には、南緯60度以南、東経70度~東経115度(経度45度分)を調査するに留まり、東経115-130度(経度15度分)は今後の課題となった。

**: 実際の捕獲頭数は、計画されたサンプル数よりも一般的に少なく、それは最後の3シーズンにおいてより顕著であった。これは過激な環境保護団体による調査への妨害行為が原因。

JARPAIIの調査計画案と成果のレビュー

JARPAIIの調査計画原案は、2005年のIWC科学委員会総会(Doc. SC/57/O1)において、IWC科学委員会の「旧レビュー手順」に従って提示され、議論された。

下の表は、「新レビュー手順」に基づくJARPAIIの最初の6年間(2005/06-2010/11)の調査結果の概要を示したものである。この新しいレビュー手順は、コンセンサスの度合いを高めるために2008年にIWC の科学委員会によって開発された。新しい手順で最も重要な構成要素は、専門家パネルによるワークショップの開催であり、新規調査計画案の審査と、既存(実施現行)および終了した特別許可調査計画の調査研究結果の審査の両方について、具体的な付託条項が定められていることである。ワークショップにはオープン・セッションとクローズド・セッションがあり、締約国政府の科学者は研究提案と結果を発表し、パネルからの指摘に答えるためオープン・セッションにのみ参加した。

| JARPAII | |

| 2014年(実施中) | |

| 開催年月日 | 2月24-28日 |

| 開催地 | 東京 |

| 議長 | Debra Palka (アメリカ) |

| 国際レビュー委員メンバー数 | 9名 (スペイン、イギリス、ノルウェー、アメリカ、IWC事務局) |

| 邦人提案者数* | 20名 |

| オブザーバー参加者* | 5名 (オーストラリア、ノルウェー、アメリカ、南アフリカ) |

| 提案者による一次資料数 | 38編 |

| その他資料数** | 8編 |

| 提案者の回答文書数*** | 5編 |

| 情報提供資料数 | 0 |

| 参考文献 | IWC, 2015 pp367 |

*: 提案者とオブザーバーは、ワークショップのオープン・セッションにのみ参加し、パネル・ディスカッションや審議には参加しなかった。

**: レビューパネルのメンバーとオブザーバーが作成した文書。

***: オブザーバーが作成した文書に対して提案者が作成した文書。

JARPAIIによって入手された包括的なサンプルとデータセットは纏められている(詳細はIWC, 2015 pp408を参照)。

JARPAII調査計画は、2005/06年と2006/07年の2年間にわたる予備調査として、南半球の夏季に開始された。

本格調査は2007/08年に期間未定の長期調査計画としてスタートした。

「南極海における捕鯨」訴訟に関する国際司法裁判所の判決を受けた日本政府の決定により、2013/14年シーズン終了後に時期尚早に中止された。

JARPAIIの調査研究目的は、JARPAの知見とIWC科学委員会のJARPA最終レビューワークショップの勧告に基づいて策定された。

その目的は、南極海生態系の変化を理解し、IWC科学委員会のRMPを改善することであった。

致死的調査の対象種はクロミンククジラ、ナガスクジラ、ザトウクジラで、調査計画上では年間捕獲標本頭数はそれぞれ850頭±10%、50頭、50頭であった。

JARPAII調査実施期間中、ザトウクジラは捕獲されなかった。

JARPAIIの調査計画と結果は、特設レビューワークショップを通じてIWC科学委員会によって正式に検討さ・レビューされた。

資料

・調査計画

・「IWC科学委員会によるJARPAII(2005/06-2010/11)調査結果のレビュー」 ルイス・A・パステネ著. 鯨研通信464号. 2014/12.

・「第2期南極海鯨類捕獲調査(JARPAII)における標本数の算出方法について」 藤瀨良弘著. 鯨研通信447号. 2010/9.

・「2007/08年度第三次JARPAII乗船を終えて」 後藤睦夫著. 鯨研通信441号. 2009/3.

・「2006/07南極海鯨類捕獲調査(JARPAII)に参加して-船内生活を通して見る捕獲調査-」 和田淳著. 鯨研通信437号. 2008/3.